新華社記者 王瑩 高爽

“多數人更重視考生高考前的心理調適,但考后考生心理變化同樣值得重視。”北京大學教育社會學博士、遼寧理工職業大學教授徐祥運說。

據有關心理咨詢數據顯示,考后兩周是心理問題高發期。考后壓力驟減、對分數的焦灼等待疊加,容易讓考生患上多種“高考后遺癥”。

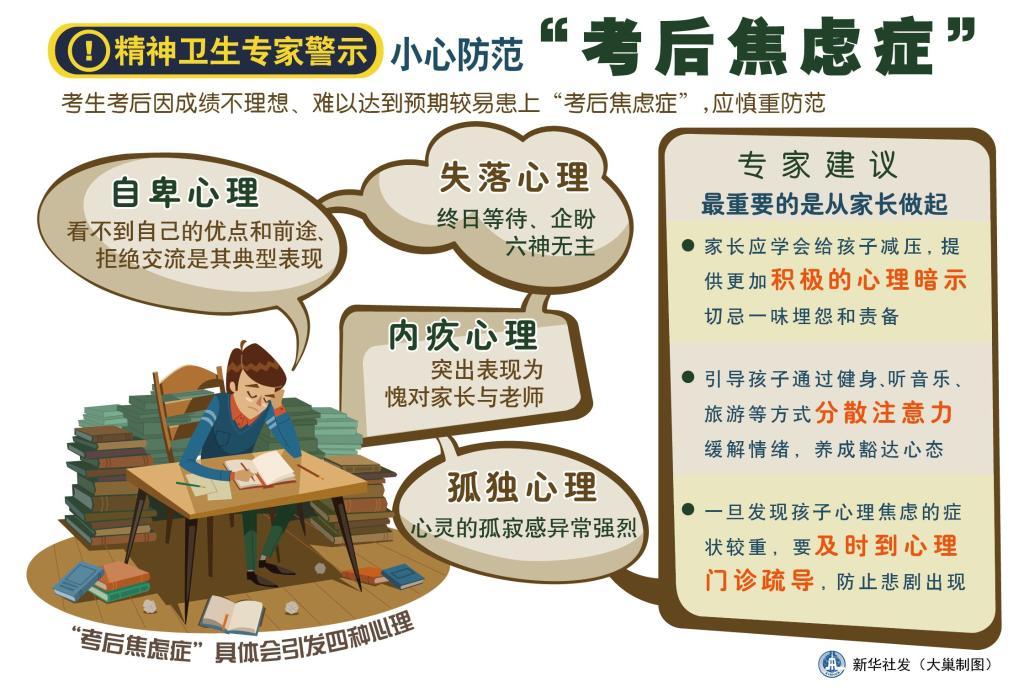

沈陽市精神衛生中心主任醫師王曄將考后考生常見心理問題分為4種類型:考后焦慮型,表現為考后患得患失,反復對答案仍無法估出大致分數,陷入越擔心想得越多、想得越多擔心更重的惡性循環;考后抑郁型,多見于平時學習成績較好的考生,自感發揮失常、陷入自我懷疑;考后放縱型,考后采用“報復性”娛樂的方式犒勞自己,持續晝夜顛倒玩游戲、聚會狂歡;考后茫然型,考生離開緊張的學習環境后不知道應該做些什么,出現因生活目標突然缺失而陷入空虛狀態等問題。

針對上述心理問題,專家對考生提出如下建議。“如感焦慮,應允許情緒流動,可通過寫日記、向親友傾訴等方式接納、釋放情緒;如感抑郁自責,應規勸自己降低對成績和目標院校的絕對化期待;放縱有度,‘狂歡’幾天尚可,后續需做好生物鐘維護、科學飲食和運動;多參加有益活動對抗空虛,高考后的長假是自我提升的好時機,可學習機動車駕駛、樂器等新技能,參加社區服務積累社會經驗、培養社會責任感等。”徐祥運說。

此外,與考生接觸最為密切的家長也應做好心態和行動調整。“家庭是考生心理調適的重要依托,要從壓力源變為安全港。家長需密切關注孩子情緒變化、營造寬松的家庭氛圍,避免過度追問成績或施加其他壓力;報考院校和專業時,家長可以與考生共同規劃,但建議將最終決定權交還給考生,避免包辦代替。”遼寧省心理咨詢行業協會青少年心理健康專業委員會副主任曾祥云建議學校、社區等組織心理講座,為考生提供情感和信息交流平臺。